更新日:2019年01月29日

| 読み仮名 | かどなかぐみとらまい |

|---|---|

| 指定種別 | 県指定 |

| 種別 | 無形民俗文化財 |

| 指定年月日 | 2013年 4月 5日 |

| 指定詳細 | |

| 数量 | |

| 所在地 | 大船渡市末崎町 |

| 所有者 | |

| 保持団体 | 門中組振興会 |

| 管理団体 | |

| ホームページ | 門中組虎舞 |

概要

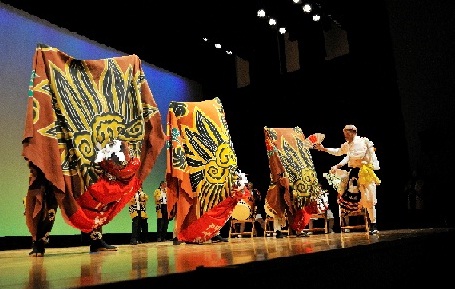

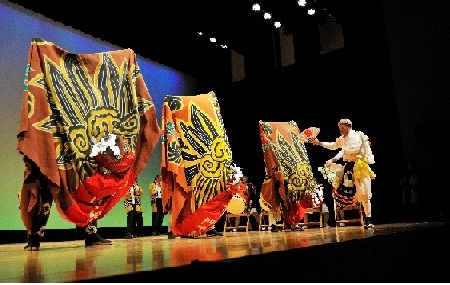

門中組虎舞は、明治年間に大船渡市末崎町中井に在住していた佐々木寅五郎という虎舞の師匠が、従来の内容を改めて曲芸的な性格を持つ独創的な虎舞を完成させたものであるが、地元の泊里地区に鎮座する中森熊野神社に伝わる獅子頭(南北朝~室町時代に制作されたと考えられる)に関連して、興味深い由来譚が語られている。

鎌倉時代、末崎の泊里浜に神輿・祭器・仏体などを載せた船が、楽音も賑々しく漂着した。地元の人々は驚き怪しく思ったが、後に社殿を建てて祭器や仏体を祀ったという。中森熊野神社は数々の宝物が伝わっていたが、獅子頭もその1つである。祭礼において獅子舞を奉納すれば、豊作や豊漁が成就するだろうと考えられたため、門之浜と中井の氏子たちが獅子頭の型を取り、その名前を虎舞に改めて現在に受け継いでいるというのである。

岩手県沿岸部に広く分布する虎舞はいくつかの系統に分けることができるが、県南の旧仙台藩域に分布する虎舞については、一般に獅子舞が変化したものであると考えられており、悪魔祓いや火伏せを意図している場合が多く、装束や囃子なども大船渡市などに数多く分布する権現様によく似ている。

また、南北朝~室町時代にさかのぼり現在も中森熊野神社に伝わる獅子頭を摸して始められという伝承を持つ門中組虎舞は、虎舞が獅子頭に対する民間信仰に由来していることを示唆している。

画像