| 読み仮名 | むろねじんじゃさいのまつりばぎょうじ |

|---|---|

| 別名 | |

| 指定種別 | 国指定・無形民俗文化財 |

| 指定年月日 | 昭和60年1月12日 |

| 保持団体 | 室根神社祭保存会 |

| 所在地 | 一関市室根町・一関市大東町・一関市千厩町・一関市川崎町・大船渡市・宮城県気仙沼市阿霄月・宮城県気仙沼市唐桑町 |

| ホームページ | https://muronetaisai.com/ |

概要

室根山の中腹、標高約800m に鎮座する室根神社は、伝承によれば、多賀城のつくられた頃(8世紀初め)大野東人が蝦夷征伐祈願のため、朝廷の奏して紀州牟婁の熊野神社を本宮として勧請したことに始まる。

熊野神は、はじめ宮城県唐桑に上陸し、ついで室根山に鎮座した。その後陸奥7郡の総鎮守として陸と海の信仰を集めてきた。

祭りは旧暦閏年の翌年の9月19日に行われてきたが、その特色は、勧請の当時から祭りに関与した村々の子孫の者が、祖先の奉仕した役割そのまま、今に受け継いで、代々祭りに奉仕していることである。

紀州熊野の東北遷座の代表的な例であり、特に、村々から出る神役が昔ながらの伝承のままに、よく古い形を守り奉仕していることに、民間信仰上高い価値がみられる。

行列の出し物などは風流化されて華やかなものになっているが、神輿の先着争いには作占いが、唐桑からの潮水献上には浜下りの名残がみられるなど、総じて古い祭りの形態が、土地の特色ある風俗習慣として残されており貴重である。

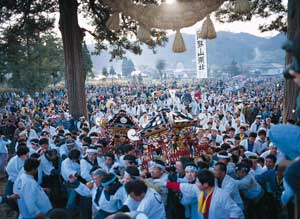

神社からふもとの御旅所(おたびしょ)まで、本宮と新宮の両神輿が山を下り、その到着を競い激しいもみ合いがある。御旅所(馬場)にはマツ材でやぐらをつくり、その上部に綱で神輿を引き上げる。古くから相馬野馬追い、塩竃祭りとともに「東北三大荒祭り」と呼ばれている。

主な公演場所

一関市室根町折壁(旧暦閏年の翌年旧9月17~19日)