更新日:2025年11月17日

| 読み仮名 | ふさかぐら |

|---|---|

| 別名 | |

| 指定種別 | 県指定・無形民俗文化財 |

| 指定年月日 | 2013年 4月 15日 |

| 保持団体 | 布佐神楽保存会 |

| 所在地 | 一関市川崎町門崎 |

| ホームページ |

動画を見る

紹介ビデオ

概要

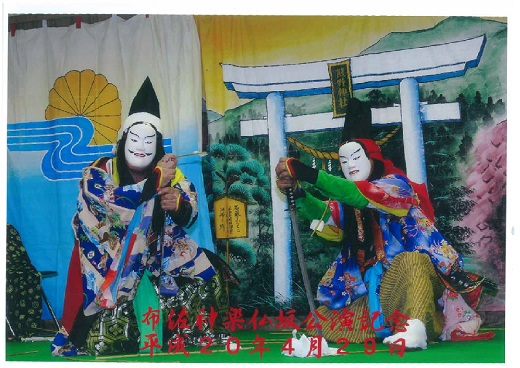

布佐神楽は岩手県南部及び宮城県北部内陸地方に広く分布する南部神楽に分類することができる。

南部神楽の由緒や来歴については諸説あって判然としないが、幕末~明治維新期に旧仙台藩北部内陸地方の法印神楽と旧盛岡藩の山伏神楽という2種類の神楽が融合し、なおかつ修験廃止後在地農民によって継承されていくなか、他芸能である奥浄瑠璃の演目を劇化するなど独自の発展を遂げつつ、伝承団体間で融合をくり返して今日の姿になったと考えられている。

布佐神楽は文久3年(1863)に隣村(舞川)から神楽を伝授し、その後松川村(東山町)の法印から指導を受けて現在の神楽を創設した。以来、同地区石蔵山に鎮座する熊野神社(旧布佐村村社)及び伊吹神社(旧門崎村村社)の春秋例祭には欠かさず神楽を奉納し、地域の繁栄・五穀豊穣を祈願してきた。南部神楽の成立や同系神楽の芸風を理解する上で重要な演目を今日まで多数継承しており、その舞型や踏み足に法印神楽の形態を色濃く残している点でも貴重である。

保存会は、昭和47年(1972)地域住民の総意で結成され、活動を支えている。川崎小学校に「御神楽」を指導するなど、地域文化を次世代に伝える活動を行っている。

主な公演場所

4月29日熊野神社例祭、発表会(一関市川崎町門崎)

画像